МОРЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ В I 9 I 2 ГОДУ

Раздел: Краеведение / История района

Слово "волость" вышло из активного употребления, имеет отношение только к давно прошедшим временам, поэтому нуждается в пояснении. Некогда волостью называлась так административно - территориальная единица. Она включала в себя лишь сельское - и только сельское! - население на определённой территории, которая слагалась из целого ряда селений - деревень и сёл. Во внутренней жизни жители волости управлялись выборной крестьянской властью. И потому такая волость являлась ещё единицей сословного крестьянского самоуправления. В отличие от сельсоветов советского и постсоветского времени прежние волости были гораздо больше по своим размерам и по численности жителей.

Моревская волость возникла в 1786 г. и просуществовала до 1923 г. Её упразднили в преддверии районирования, проведённого в 1924 г. Мы не будем брать на себя непосильный труд описания Моревской волости на протяжении всей истории её существования, коснемся только с фактической и статистической стороны 1912 года, постараемся дать представление о волости в целом на этот год, опираясь строго на сведения, помещенные в издании под названием «Список населённых мест Тобольской губернии».

Моревская волость состояла из 15 населённых мест (пунктов), входивших в 11сельских обществ. Стало быть, несколько сельских обществ объединяли, как минимум, два населенных пункта. Все они, сёла и деревни, располагались исключительно при озёрах. В большинстве своём названия озёр совпадали с названиями селений. Перечислим теперь населенные места по порядку. В случае несовпадения их названий с названиями озёр мы станем также указывать последние.

Итак, в составе волости находились три села: Моревское, Лихачи и Щучье (оно же носило ещё одно употребительное между его жителями название - село Ивановское). Из этих сёл Моревское являлось административным центром одноимённой волости, а само село по этой причине называлось волостным. Остальные двенадцать населённых мест являлись деревнями. Они носили следующие названия: Василки, Кабанья при озере Чащином, Корнилова, Максимкова, Попова, а также три деревни Моховых, из которых третья ещё носила название Хутыревка, Все три располагались при одном озере Моховском. А вот из двух деревень Песьяных вторая именовалась ещё как Чаши, поскольку располагалась на озере с таким же названием. Кстати, обе эти деревни не следует путать с тогдашним селом Песьянским Арлагульской волости, что в советское время превратится в село Старопесьяное, а затем в одноименную деревню. Наконец, помимо села Щучье имелись ещё деревни Щучья 1-я, она же Осиновка, и Щучья 3-я, по-другому Сквозникова. Последняя располагалась не при озере Щучьем, а при озере Верхнем. Вот таковы были топонимы, названия населенных пунктов, Моревсксй волости. От них перейдем теперь к инымсведениям, уже выраженным в конкретных цифрах.

Население Моревекой волости составляло 7950 жителей. Из них 3717 приходилось на мужчин и 4233 на женщин. Самым же многочисленным по жителям было не какое-либо село, а деревня Попова. Она насчитывала 1449 человек обоего пола. Илишь следом за Поповой почислу жителей шло волостное село Моревское - 1180 человек. Третье место по численности держало село Лихачи - 900 человек.

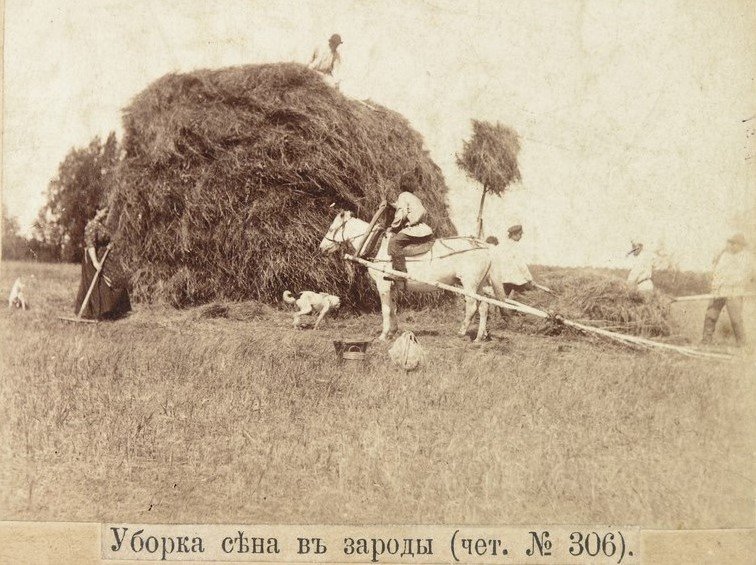

В такой же последовательности - 244,175 и154 - находились и данные по числу отдельных, или самостоятельных, хозяев. Иными словами, приведённые цифры совпадали с количеством дворов в этих селениях, Всего же в волости числилось 1433 отдельных хозяев (крестьянских дворов). На них в общем приходилось16696 десятин удобной земли, делившейся на пахотную и сенокосную. Пахотной в пользовании сельских общин насчитывалось 12350 десятин, а сенокосной 4346. Не станем при этом вдаваться в подробности, указывая, каким количеством удобной земли располагало каждое селение и сколько её приходилось в среднем на каждое хозяйство, Ведь в реальной жизни складывалось всегда так, что на каждый двор приходилось различное количество земли, а от того, что членов семей и взрослых работников в них не могло быть везде одинаковое число, то в конечном счёте и на отдельную душу в разных семьях выходило неодинаковое количество земли. Отсюда привычным стало разделять крестьянские хозяйства на три группы по степени обеспеченности землёй: бедные, средние и зажиточные (состоятельные). Конечно же, представители всех этих групп наличествовали в Моревекой волости.

От земли обратимся к имевшимся в селениях общественным зданиям, постройкам, служившим не отдельным лицам, а сельским крестьянским обществам в целом.

Прежде всего, это церковные здания. Каждое село располагало своей церковью, прихожанами которых являлись и жители ближайших деревень. Этим, кстати, наличием церквей они и заслужили свой сельский статус. Кроме того, в селе Щучьем имелась еще часовня. Другая часовня находилась в деревне Максимкой.

Из культурных объектов на вею Моревскую волость приходилась одна только читальня в волостном селе. Гораздо лучше обстояло дело с официальными школами - они числились за министерствами народного просвещения и внутренних дел. Таковых имелось шесть: в сёлах Лихачи, Моревском, Щучьем, а также в деревнях Василки, Кабаньей и Поповой. Вообще надо отметить, что Моревская волость выгодно отличалась от многих других волостей по числу грамотных. В волостном селе некогда располагалось церковно-приходское училище, потом осталось одно светское. Однако даже при этом неграмотные всё-таки и здесь составляли большинство.

Хлебозапасных магазинов, игравших роль страхового зернового фонда на случай стихийных бедствий, в волости имелось тоже шесть: во всех сёлах, деревнях Максимковой, Моховой 2-ой и Поповой.

Далее отметим наличие различного рода заведений, от увеселительных до торгово-промышленных. Трактиров и чайных в сёлах и деревнях волостине имелось, зато во всех сёлах помещались винные лавки. А лавок торговых приходилось ровно 20. Не указывается, правда, все ли они являлись частными и не входили ли в это число также артельные лавки, обычно открывавшиеся следом за артельными маслодельнями. Всех больше лавок насчитывалось в селах: вкаждом по три. В Василках, Кабаньей, Корниловой по две и по одной вМаксимковой, в двух Моховых. Песьяной 1-ой, остальные же не располагали лавками и пользовались перечисленными.

Если водяные мельницы, маслобойни и заведения фабрично-заводского типа в Моревской волости отсутствовали, то ветряные мельницы, маслодельни и кузницы как раз имелись.

И хотя маслоделен в наличии было всего четыре, но поскольку они являлись артельными, то очевидно вполне, что в их состав могли входить помимо жителей Кабаньей, Лихачей, Моревского и 2-ой Моховой также и крестьяне других селений.

Численно всех больше приходилось на мельницы-ветрянки. Число это достигало до 164-х мельниц. Первенство держали Лихачи: в этом селе насчитывалось 25 мельниц. А вот кузниц по волости набралась дюжина (12).

Ярмарок и торжков осталось три. Они проходили в дни церковных престольных праздников. Две ярмарки проходили в Моревском и одна вЩучьем, то есть в селах, где имелись свои храмы, и проживало духовенство.

Наконец, добавим в заключение ещё несколько сведений различного свойства.

За исключением четырёх селений, во всех других одиннадцати имелись свои пожарные средства и навесы. Кроме всего прочего, в волостном селе Моревском содержалась земская станция, предоставлявшая лошадей для разъездов по делам службы. Там же находилась государственная сберегательная касса, а в волостном правлении осуществлялись почтовые операции, зато почтовой станции не имелось.

Вот такая картина по Моревской волости вырисовывается на основе статистических сведений на 1912 год. Они позволяют правдиво судить об уровне хозяйственного и культурного развития входящих в неё селений, о различных сторонах жизни жителей этой волости. Точно такое же представление можно получить при знакомстве со статистическими сведениями и по другим волостямКурганского уезда, включая те, чьи земли находятся теперь полностью или частично в составе современного Варгашинского муниципального округа.

Николай Толстых

Публикация: Варгашинские вести. – 2025. – 17 сент. – С. 6.

Уборка сена в зароды в Курганском округе (фото А.И. Кочешева конца XIX века)

Мельницы-столбовки в Тобольской губернии, фото С.М. Прокудина-Горского, 1912 г.

А также:

Комментариев (0)

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Краеведение

Краеведение

Информационные ссылки

Популярные теги

Афиша Библиотекарь - профессия будущего Вдовы войны Женщина на войне Преодолел фронтовые дороги Связь поколений Фронтовой роман беременность воспитание мама ребенокРекомендуем

Обратная связь

Опрос

Оцените работу движка

ПН-ПТ 09:00−18:00

ПН-ПТ 09:00−18:00